幅広い産業分野の講座が揃っているので

学びたい翻訳を学習できます

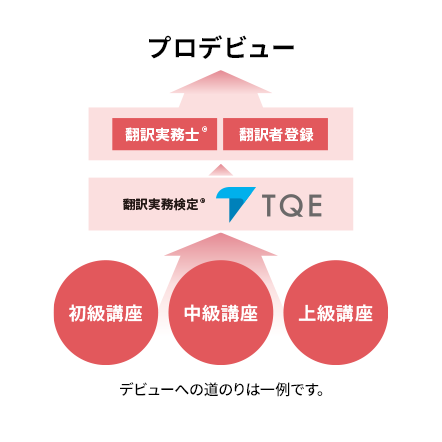

国内最大級の翻訳会社が運営する翻訳スクールで学び、プロ翻訳者への第一歩を踏み出しましょう。

特長1

講師は第一線で活躍する現役翻訳者。

実務経験に裏打ちされた翻訳スキルをきめ細かく指導します。

翻訳実務のエッセンスを盛り込んだ教材を使用。

産業翻訳に必要なテクニックと知識を習得できます。

特長2

英文法・翻訳技能から各種専門分野をカバーする約70タイトルの講座群。安心して学習をスタートできます。

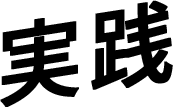

翻訳実務検定「TQE」を実施。合格者は「翻訳実務士」として、翻訳会社サン・フレアに登録できます。

【受講者コメント】

「先生の分かりやすい解説と的確なアドバイスによって、翻訳の難しさや楽しさを感じただけでなく、その奥深さに一気に引き込まれました。今まで翻訳に興味はあったものの「自分には無理」と決めつけて挑戦せずに来てしまいましたが、思い切って一歩踏み出して本当に良かったです。10回の講義は長いようであっという間でした。」

(医薬・中級 A様)

【受講者コメント】

「これまでに受検したTQE の講評を参考に、勉強を続けました。自身の弱点や改善策が見えてきたところで今回合格することができました。講評ではピンポイントでどこが良くてどこに改善すべき点があるかを教えていただけるので、とても役に立ちます。」

(TQE受検 Y様)

特長3

翻訳講座の累計受講者は25,000名超。

3,000人超の産業翻訳のプロ『翻訳実務士』を輩出しています。

1971年創業の翻訳会社サン・フレアの知見を継承し、長年にわたり産業翻訳者教育をリードしています。

【受講者コメント】

「質問に対する回答がとても的確で、独学では学べないようなニュアンスの違いなどを知ることができ、大変役に立ちました。

また、先生の添削コメントから“プロの翻訳者はそこまで細かな点にまで気を配って翻訳しているのか!”と、訳文を徹底的に理解し、真摯に向き合う翻訳者としての姿勢についても学ぶことができました。」

(基礎・英訳の基本 I様)

【受講者コメント】

「(サン・フレア アカデミーの講座は)今まで受講した翻訳講座の中で最も内容の濃いものでした。

先生には、翻訳のテクニックや参考にすべき書籍、翻訳現場のことまで、本当に多くのことを教えていただきました。事務局の方も受講前や受講中の問い合わせに丁寧にご返信くださり、安心して受講することができました。」

(医薬・上級 O様)

国内最大級の翻訳会社が運営する翻訳スクールで学び、プロ翻訳者への第一歩を踏み出しましょう。

【受講者コメント】

「生徒と共に最良の訳を考えて下さる先生の姿勢に感銘を受けました。

様々な訳し方やパターンをご教示いただいたお陰でレパートリーが増え、それらを試してみたい気になり、学習に取り組む姿勢が随分と積極的になりました。」

(特許・初級 M様)

【受講者コメント】

「ご担当いただいた先生は、各回の授業の課題添削の際、わざわざ私に合わせた形式・内容で指導用の添削ノートを作成してくださり、受講した中級・上級講座を通して最終的にそれが250ページにも及びました。先生が培ってこられた知識と技能を惜しげもなく授けてくださり、大変感謝しております。」

(特許・中/上級 F様)

特長1

講師は第一線で活躍する現役翻訳者。

実務経験に裏打ちされた翻訳スキルをきめ細かく指導します。

翻訳実務のエッセンスを盛り込んだ教材を使用。

産業翻訳に必要なテクニックと知識を習得できます。

【受講者コメント】

「先生の分かりやすい解説と的確なアドバイスによって、翻訳の難しさや楽しさを感じただけでなく、その奥深さに一気に引き込まれました。今まで翻訳に興味はあったものの「自分には無理」と決めつけて挑戦せずに来てしまいましたが、思い切って一歩踏み出して本当に良かったです。10回の講義は長いようであっという間でした。」

(医薬・中級 A様)

【受講者コメント】

「これまでに受検したTQE の講評を参考に、勉強を続けました。自身の弱点や改善策が見えてきたところで今回合格することができました。講評ではピンポイントでどこが良くてどこに改善すべき点があるかを教えていただけるので、とても役に立ちます。」

(TQE受検 Y様)

特長2

英文法・翻訳技能から各種専門分野をカバーする約70タイトルの講座群。安心して学習をスタートできます。

翻訳実務検定「TQE」を実施。合格者は「翻訳実務士」として、翻訳会社サン・フレアに登録できます。

【受講者コメント】

「質問に対する回答がとても的確で、独学では学べないようなニュアンスの違いなどを知ることができ、大変役に立ちました。

また、先生の添削コメントから“プロの翻訳者はそこまで細かな点にまで気を配って翻訳しているのか!”と、訳文を徹底的に理解し、真摯に向き合う翻訳者としての姿勢についても学ぶことができました。」

(基礎・英訳の基本 I様)

【受講者コメント】

「(サン・フレア アカデミーの講座は)今まで受講した翻訳講座の中で最も内容の濃いものでした。

先生には、翻訳のテクニックや参考にすべき書籍、翻訳現場のことまで、本当に多くのことを教えていただきました。事務局の方も受講前や受講中の問い合わせに丁寧にご返信くださり、安心して受講することができました。」

(医薬・上級 O様)

特長3

翻訳講座の累計受講者は25,000名超。

3,000人超の産業翻訳のプロ『翻訳実務士』を輩出しています。

1971年創業の翻訳会社サン・フレアの知見を継承し、長年にわたり産業翻訳者教育をリードしています。

サン・フレア アカデミーでは、実務翻訳の土台となる英文法・翻訳技法を学ぶ基礎講座と、

産業分野ごとの専門講座群から、学びたい講座をお選びいただけます。

翻訳実務検定

TQE®

3,000人以上を翻訳者として輩出

『翻訳実務検定 TQE®︎』

(Translator Qualifying Examination)は、

産業翻訳分野のプロフェッショナルな翻訳者としての能力を認定する検定です。

ご自身の“今”の翻訳レベルの確認にもご活用いただけます。

毎月3〜4回開催しております。

短期集中型なので、お気軽にご受講ください。

【受講者コメント】

「生徒と共に最良の訳を考えて下さる先生の姿勢に感銘を受けました。

様々な訳し方やパターンをご教示いただいたお陰でレパートリーが増え、それらを試してみたい気になり、学習に取り組む姿勢が随分と積極的になりました。」

(特許・初級 M様)

【受講者コメント】

「ご担当いただいた先生は、各回の授業の課題添削の際、わざわざ私に合わせた形式・内容で指導用の添削ノートを作成してくださり、受講した中級・上級講座を通して最終的にそれが250ページにも及びました。先生が培ってこられた知識と技能を惜しげもなく授けてくださり、大変感謝しております。」

(特許・中/上級 F様)